인구절벽, 우리는 어느 기점에 서 있는가

'한국은 초고령화 사회로 진입했으며, 인구절벽을 맞이했다.'

위와 같은 말을 들은 지도 시간이 꽤 지났습니다. 뉴스를 보면 대학 입학 정원 미달로 정원통폐합, 초중학교 통합 등의 이야기가 심심찮게 들려옵니다.

우리나라의 수도권 인구 밀집도는 세계적으로도 매우 높은 편으로, 전체 인구수의 절반 가량이 수도권에서 살고 있습니다. 반면, 지방자치단체는 지방 소멸의 위기를 느끼고 정책을 도입하고 있죠.

한국 사회에는 대체 무슨 일이 일어나고 있는 걸까요?

간략하고 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 한국과 해외 등, 몇 개의 포스팅으로 나누어서 이야기해 보겠습니다.

한국 사회의 인구

주민등록인구, 통계청의 공식 자료 발표부터 살펴보겠습니다.

총인구수

가장 최근 자료인 2022년 12월의 주민등록인구 현황을 보면, 전국 총인구수는 5143만 9038명입니다. 서울특별시는 9,428,372명, 인천광역시는 2,967,314명, 경기도는 13,589,432명으로 수도권 총합 25,985,118명입니다. 수도권 밀집비율은 전체의 50.516%이니 절반이 넘게 거주하고 있는 셈입니다.

연령비율

2020년 기준 65세 이상의 인구구성비율이 15.7%입니다. UN 기준으로 65세 인구가 전체 차지하는 비율이 7% 이상이면 고령화 사회, 14% 이상이면 고령사회로 분류합니다. 20% 이상으로 올라가면 초고령사회로 구분합니다.

현재 2023년 한국 사회는 고령사회이며, 산술급수적으로 증가한다고 생각했을 때 2026년경에는 이미 초고령사회로 돌입할 것이라는 예측이 가능합니다.

출생아 수

2020년까지 합계출산율은 0.84, 신생아수는 272명을 기록했습니다. 위 그래프는 '인구로 보는 대한민국'이라는 통계청의 자료인데, 2020년 자료라서 현재와는 다른 점이 있네요. 2030년부터의 값은 예상값입니다.

2023년 현재 가장 가까운 자료는 아래와 같습니다.

위 표에서 출생아 수는 2021년 기준 26만 600명입니다. 이 수치를 기억하시고 아래 보도자료를 보겠습니다.

2022년 11월 23일 통계청 보도자료로, 9월의 인구동향 조사결과를 담고 있습니다. 1~9월까지 전체 출생아수는 19만 2223명이고 월별 출생아수는 약 2만 1천 명가량으로 일정한 편이네요.

10, 11, 12월 각 달의 출생아 수를 평균값인 약 2만 1358명으로 따져볼 때, 22년의 전체 출생아 수는 대략 25만 6297명입니다. 단순 평균계산으로 접근했을 때 작년수치인 26만 562명에서 약 4265명 정도 감소한 결과값을 나타내리라 예상합니다.

3분기 합계 출산율은 0.79입니다. 4분기는 아직 집계되지 않았지만, 유사할 것입니다.

사망자 수

2020년까지의 인구조사를 바탕으로 예측한 출생아 수와 사망자 수 자료입니다. 2030년의 출생아 수를 30만 5천 명으로 예측하고 있으나, 이는 위 도표에서 봤듯이 현재 조사 결과와는 차이가 있습니다.

2023년 1월 현재 가장 가까운 자료인 2022년 9월의 인구동향 자료를 다시 보겠습니다.

2021년과 2022년 사이 사망자수가 가파르게 올랐습니다. 보고서에 직접적인 원인은 나와있지 않지만, 전년동기 대비 85세 이상의 사망 %p가 증가한 것으로 추정해 보았을 때 COVID-19에 의한 합병증과 기타 요인이 혼재해 있을 가능성이 높습니다.

2022년 1월부터 9월까지, 전체 사망자수는 27만 8997명입니다. 평균값을 기준으로 2022년의 총 사망자수를 예상해 본다면 37만 1996명에 이릅니다.

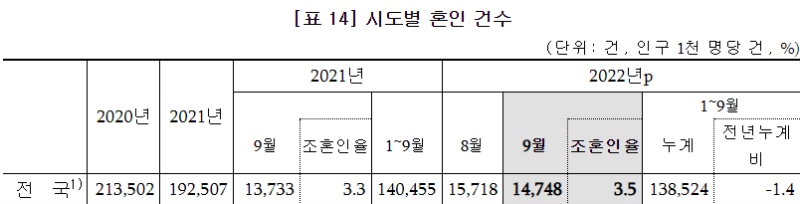

혼인율

2022년 1월부터 9월까지 혼인 건수는 13만 8524건입니다. 결혼의 경우는 식을 올릴 때 선호하는 달이 있으므로, 월별 편차가 다소 존재합니다. 인구 1천 명 당 혼인 건수를 나타내는 조혼인율을 살펴보겠습니다.

코로나19로 인해 다수 인구가 모일 수 있는 장소는 인원제한 등의 방역 권고가 내려졌었죠. 자료에 따르면 2022년의 조혼인율은 2021년 동일분기보다는 다소 증가했습니다.

2020년부터 2022년까지 혼인건수 및 증감률을 보면 2020년 21만 3502건, 2021년 19만 2507건입니다. 2022년에는 3분기 합이 13만 8524건이니, 분기별 평균치로 예측해 보면 대략 18만 4700건 정도 되겠네요.

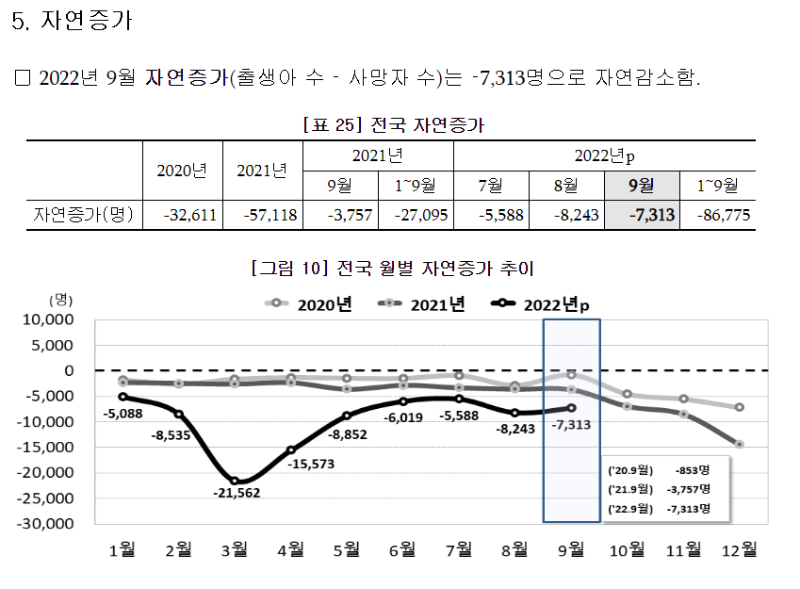

인구자연증가

결론부터 말하자면 한국의 인구는 감소하고 있습니다. 도표에 따르면 자연증가율은 2월부터 4월까지 진행된 큰 폭의 사망자수에 영향을 받은 것으로 보입니다. 다만, 코로나19의 영향에서 벗어나 사망자수가 안정적으로 회귀하는 5월부터는 출생아수의 차이에 의한 감소 영향도 확인가능합니다.

생산가능인구

생산연령인구는 15세~64세의 연령을 기준으로 생산가능한 연령층의 수를 나타내는 자료입니다. 2020년까지의 집계를 다룬 자료이니, 2020년의 출생아가 15세가 되어 생산활동을 시작한다고 가정하고 2050년까지의 자료만 보겠습니다.

위 표에서 짚어봐야 할 점은, 생산연령인구는 2020년 이미 최고치였다는 것입니다. 2020년 3738만 명을 정점으로 생산연령인구는 감소합니다. 이 글을 보시는 여러분은 위 도표가 2020년 이후 출생아 수 반등이라는 예상 아래 그려졌다는 것을 아셔야 합니다. 출생아 수는 급격히 하락하고 있으니, 앞으로 생산연령인구는 가파른 하락세에 들어가며 이는 외부 개입하기 매우 어렵습니다.

제일 효과가 빠른 방법이 하나 있긴 합니다. 바로 정년연장이죠. 이 부분은 다음 포스팅에서 조금 더 자세하게 알아보겠습니다.

글로벌 인구는 여전히 증가한다.

국가 인구가 감소하는 것이 왜 문제인가?

근본적인 질문은 이겁니다. 세계 인구는 늘어나고, 지구상의 자원은 정해져 있고, 자원을 분배받은 자와 분배받지 못한 자의 갈등은 항상 일어나는데 왜 인구감소는 문제가 되는가?

이 부분에 대해서는 각기 견해의 차이가 있습니다. 세계시민을 기준으로 하는 견해, 그리고 자국시민을 기준으로 하는 견해 등 관점의 차이가 분명히 드러나기 마련입니다.

관련 도서, 논문과 글로벌 뉴스를 기반으로 조사했을 때 자국 시민의 견해부터 간략하게 정리해 보면 아래와 같습니다.

국가 인구의 감소 중 주목해야 할 부분은 생산가능한 인구입니다. 산업활동을 왕성히 수행하는 젊은 계층의 인구가 감소하는 것이야말로 존폐론적 위기라는 것입니다. 한 국가의 소비시장은 지출이 왕성한 젊은 계층에 의해 좌우되며, 이 계층이 자산을 구입하고 큰 금액의 소비를 마친 후에는 지갑을 닫고 현상 유지 소비 체제로 변화합니다. 인구 감소 추세가 계속되면 소비 시장은 경색되어 규모가 쪼그라듭니다.

내수시장은 이렇게 작아집니다. 시장이 작아진다는 것은, 그 국가에서 산업활동을 수행하는 모든 사람들에게 영향을 미치겠죠. 한국은 상대적으로 내수 대신 수출 경상수지에 의존합니다. 수출량을 늘려서 내수를 커버하면 되지 않을까요?

문제는 세계 인구는 80억 708만으로 이미 80억을 넘었지만, 우리나라의 물건을 수입해 줄 만한 국가는 마찬가지로 출생아 수와 출산율이 낮아지고 함께 고령화 사회로 진입해 가는 추세라는 것이겠죠. 다 같이 내수시장이 작아지는 겁니다.

마치며

한국의 인구 구조, 인구절벽에 대해 통계청과 기관 발표에 의한 정확한 수치를 알아보았습니다. 인구에 대해 이야기한다는 것은 복잡하고 참 어렵습니다. 하지만 의문을 하나하나 해결해 나가면서 현재 상황을 명확하게 파악하는 것이야말로 미래에 대한 대안을 생각하는 첫걸음이겠죠.

한국인구와 글로벌 인구, 그리고 국가별 대책에 대해서 계속 포스팅이 이어집니다.

'트렌드 > 사회' 카테고리의 다른 글

| 2023 인구절벽의 나비효과와 전망 : 고령국가 일본의 인구부양책 (0) | 2023.01.25 |

|---|---|

| 2023 인구절벽의 나비효과와 전망 : 일본의 오늘날 인구와 경기침체 (0) | 2023.01.23 |

| 2023 인구절벽의 나비효과와 전망 : 국민연금의 안녕을 묻다 (0) | 2023.01.21 |

| 2023 인구절벽의 나비효과와 전망 : 고령사회의 대책 두 가지 (0) | 2023.01.18 |

| 2023 인구절벽의 나비효과와 전망 : 지방소멸과 대학 미충원의 여파 (0) | 2023.01.15 |

댓글